Les pénuries de médicaments génériques ne sont pas un simple désagrément pour les pharmacies. Ce sont des crises de santé publique qui touchent des millions de patients chaque année. Dans les hôpitaux américains, des médecins doivent choisir entre deux traitements pour un cancer parce que le générique le plus efficace n’est plus disponible. Dans les urgences, des infirmières doivent remplacer un anesthésique essentiel par un produit moins fiable. Ces scénarios ne sont pas rares - ils sont systématiques. Et la cause principale ? Des problèmes de fabrication et de chaîne d’approvisionnement qui ont été ignorés pendant des années.

La fabrication : la première cause de rupture

Plus de 60 % des pénuries de médicaments sont directement liées à des problèmes de fabrication, selon les données de la FDA. Cela signifie que la plupart du temps, le médicament n’est pas en rupture parce qu’il n’y a pas assez de demande - mais parce qu’on ne peut pas le produire.

Un simple défaut de contamination dans un laboratoire peut bloquer la production pendant des mois. En 2020, une fuite de moisissure dans un site de fabrication en Inde a mis hors service plusieurs lignes de production de pénicilline. Résultat : des centaines d’hôpitaux aux États-Unis ont dû rationner ce traitement antibiotique de base. Ce genre d’incident n’est pas exceptionnel. Les équipements vieillissants, les erreurs humaines, ou des normes de qualité non respectées sont des causes fréquentes. Les laboratoires doivent respecter des normes strictes (GMP), mais lorsqu’un seul site produit un médicament, un seul incident suffit à le rendre indisponible partout.

Le problème s’aggrave parce que les fabricants maintiennent très peu de capacité de réserve. Pour gagner de l’argent, ils produisent juste ce qu’il faut pour répondre à la demande. Pas un gramme de plus. C’est une stratégie économique intelligente… jusqu’au jour où un équipement tombe en panne, ou qu’un fournisseur de matière première fait défaut. Alors, il n’y a pas de plan B.

La concentration géographique : un risque mondial

Près de 80 % de la production des matières premières actives (API) - les composants essentiels de tout médicament - provient de deux pays : la Chine et l’Inde. Cela ne veut pas dire que les médicaments sont fabriqués là-bas. Cela veut dire que les ingrédients clés viennent de là. Et si un seul site en Chine est fermé pour cause de contrôle sanitaire, ou si un port en Inde est bloqué par une grève, tout le système s’effondre.

Les médicaments génériques sont souvent produits par des entreprises qui n’ont pas de laboratoires dans leur propre pays. Elles achètent les API à des fournisseurs étrangers, les transportent, puis les conditionnent dans des usines plus petites. Ce modèle est bon marché - mais extrêmement fragile. Une tempête en Asie, une guerre, une crise énergétique, ou même une nouvelle loi environnementale locale peuvent couper l’approvisionnement de médicaments qui sauvent des vies aux États-Unis, au Canada ou en Europe.

Et quand un médicament est produit par un seul fabricant ? C’est encore pire. Un rapport de l’Université de Toronto montre qu’un médicament sur cinq en pénurie est fabriqué par une seule entreprise. Pas de concurrence. Pas de remplaçant. Pas de sécurité. Un seul point de défaillance. Et quand ce point tombe, tout le système en souffre.

Les marges trop faibles : une économie qui pousse à l’abandon

Les médicaments génériques ne rapportent presque rien. Alors que les médicaments de marque peuvent générer des marges de 30 à 40 %, les génériques se contentent souvent de 10 à 15 %. Parfois, moins. Pourquoi ? Parce que les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBMs) - ces intermédiaires qui négocient les prix pour les assureurs - exercent une pression énorme sur les prix. Trois PBMs contrôlent 85 % du marché aux États-Unis. Ils exigent des prix toujours plus bas. Et les fabricants, pour rester compétitifs, doivent réduire leurs coûts.

Comment ? En coupant dans la qualité. En réduisant les inspections. En utilisant des fournisseurs moins chers. En fermant des usines coûteuses. En abandonnant les médicaments qui ne rapportent pas assez. Depuis 2010, plus de 3 000 génériques ont été retirés du marché. Pas parce qu’ils étaient dangereux. Pas parce qu’ils étaient obsolètes. Mais parce qu’il n’y avait plus assez de profit pour les produire.

Et quand un médicament devient trop peu rentable, personne ne veut le fabriquer. Même s’il est essentiel. Même s’il est en pénurie. Parce que les nouvelles entreprises n’ont pas les moyens d’investir dans des usines coûteuses pour un produit qui ne rapportera pas grand-chose. Les anciens fabricants, eux, se retirent. Et le cercle vicieux continue : moins de producteurs → moins de concurrence → prix encore plus bas → encore moins de production.

Le manque de transparence : quand personne ne sait pourquoi il n’y a plus de médicament

Un quart des pénuries de médicaments aux États-Unis n’ont aucune explication officielle. Les pharmacies appellent les distributeurs. Les hôpitaux appellent les fabricants. Et la réponse est souvent : « On ne sait pas. »

Cela vient du fait que la chaîne d’approvisionnement est opaque. Les fabricants ne sont pas obligés de signaler rapidement les problèmes. Les distributeurs ne communiquent pas les causes réelles. Les agences de santé n’ont pas les outils pour suivre en temps réel où et pourquoi un médicament disparaît. Résultat : les médecins ne savent pas quel médicament remplacer. Les patients ne savent pas pourquoi leur traitement a changé. Et les autorités ne peuvent pas agir à temps.

En comparaison, le Canada a mis en place un système plus transparent. Les fabricants doivent déclarer les pénuries dès qu’elles sont prévisibles. Les hôpitaux, les pharmacies et les agences de santé collaborent pour répartir les stocks disponibles. Il n’y a pas de solution parfaite, mais cette coopération réduit l’impact.

Les conséquences humaines : quand la pénurie devient une urgence médicale

Les pénuries de génériques ne touchent pas que les stocks. Elles touchent les vies. 95 % des pénuries concernent des médicaments génériques - des antibiotiques, des anesthésiques, des traitements contre le cancer, des médicaments pour l’épilepsie. Des patients doivent attendre des semaines pour un traitement. Des enfants reçoivent des doses réduites. Des personnes âgées doivent changer de médicament, avec des effets secondaires inconnus.

Les pharmaciens passent entre 50 % et 75 % de plus de temps à gérer les pénuries qu’il y a dix ans. Certains hôpitaux doivent rationner les médicaments. D’autres utilisent des alternatives moins efficaces, voire dangereuses. La FDA a reconnu que ces interruptions « perturbent réellement les soins aux patients ». Mais jusqu’à présent, les réponses politiques ont été lentes, fragmentées, et souvent trop axées sur la communication plutôt que sur la résolution des causes profondes.

Que peut-on faire ?

Il n’y a pas de solution magique. Mais il y a des pistes sérieuses.

- Créer des réserves stratégiques pour les médicaments critiques, comme le Canada le fait déjà. Pas pour les catastrophes, mais pour les pénuries courantes.

- Encourager la production locale pour réduire la dépendance à l’Asie. Des lois comme la RAPID Reserve Act aux États-Unis proposent des subventions pour relancer la fabrication nationale.

- Imposer la transparence : obliger les fabricants à signaler les risques de pénurie à l’avance, avec des délais et des détails précis.

- Réformer les PBMs : limiter leur pouvoir de fixation des prix, et les obliger à inclure les médicaments essentiels dans les formularies, même s’ils sont chers.

- Encourager la diversification : ne pas laisser un seul fabricant produire un médicament vital. Favoriser plusieurs fournisseurs, même si cela coûte un peu plus cher.

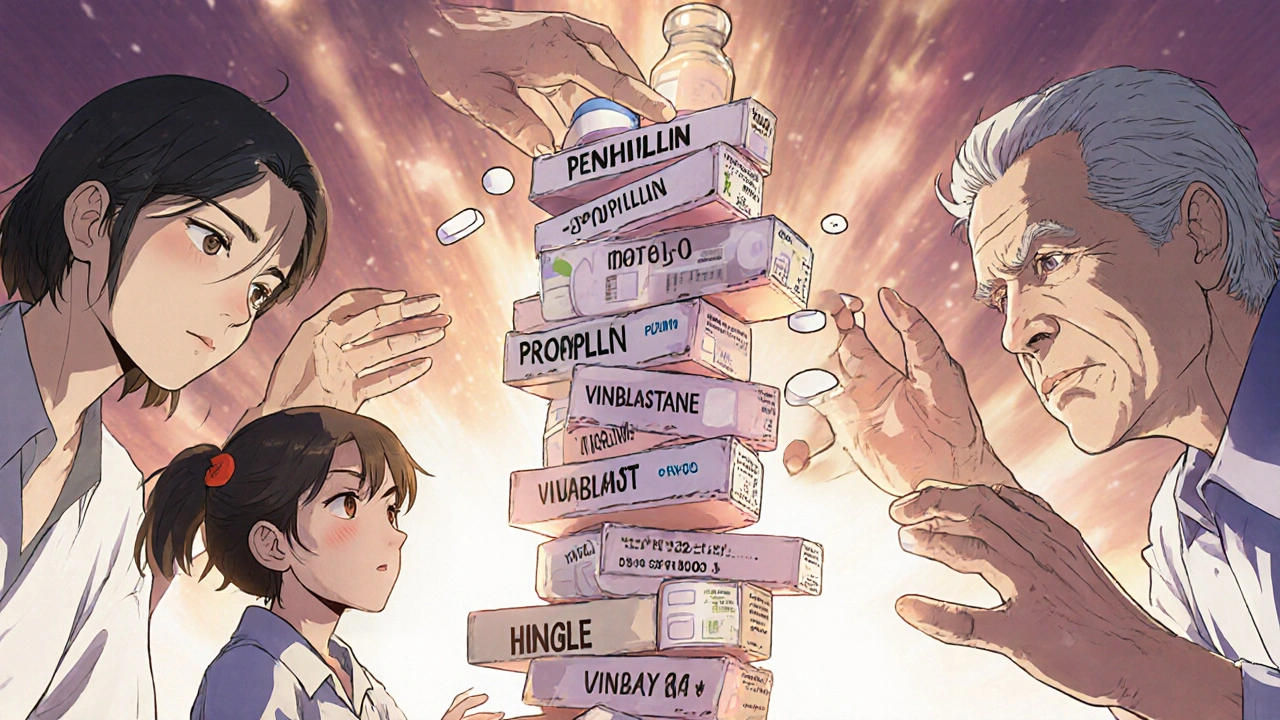

Le système actuel fonctionne comme une tour de Jenga : chaque fois qu’on retire une pièce - un fabricant qui ferme, un fournisseur qui échoue, un prix qui baisse - la structure devient plus instable. Un jour, elle s’effondre. Et ce jour-là, ce ne sont pas les statistiques qui souffrent. Ce sont les patients.

Pourquoi les médicaments génériques sont-ils plus souvent en pénurie que les médicaments de marque ?

Les médicaments génériques sont plus souvent en pénurie parce qu’ils rapportent moins d’argent. Les fabricants ne peuvent pas investir dans des capacités de production de rechange, des inspections rigoureuses ou des fournisseurs multiples. Les prix sont maintenus bas par les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBMs), ce qui pousse les entreprises à réduire leurs coûts au point de compromettre la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les médicaments de marque, eux, ont des marges plus élevées, ce qui leur permet de maintenir des stocks, des usines modernes et plusieurs fournisseurs.

Pourquoi la Chine et l’Inde produisent-elles la majorité des matières premières actives ?

La Chine et l’Inde produisent la majorité des matières premières actives (API) parce qu’elles ont des coûts de main-d’œuvre et de production beaucoup plus bas. Elles ont aussi développé une expertise industrielle dans la fabrication à grande échelle. Mais cette concentration crée un risque majeur : si un seul site est affecté par une crise (sanitaire, politique, environnementale), des milliers de médicaments à travers le monde peuvent être touchés. C’est une dépendance stratégique que les États-Unis et l’Europe commencent à reconnaître comme dangereuse.

Les pénuries de médicaments sont-elles un problème uniquement américain ?

Non. Les pénuries de médicaments génériques sont un problème mondial, mais elles sont plus fréquentes et plus graves aux États-Unis. Le Canada, par exemple, a un système plus résilient grâce à une meilleure coordination entre les autorités, les hôpitaux et les fabricants. Il dispose aussi de réserves stratégiques pour les médicaments critiques. Les pays européens ont des systèmes de prix plus régulés, ce qui réduit la pression sur les marges. Mais la dépendance à la Chine et à l’Inde rend tout le monde vulnérable.

Quels médicaments sont le plus souvent en pénurie ?

Les médicaments les plus souvent en pénurie sont les génériques injectables : antibiotiques comme la pénicilline, anesthésiques comme le propofol, traitements contre le cancer comme le vinblastine, et médicaments pour l’épilepsie comme le phenytoin. Ce sont des produits essentiels, souvent peu chers, fabriqués par un seul fournisseur, et avec des marges très faibles. Ce sont aussi des produits qui ne peuvent pas être facilement remplacés.

Comment les hôpitaux gèrent-ils les pénuries en pratique ?

Les hôpitaux utilisent plusieurs stratégies : ils changent de médicament (en utilisant une alternative moins efficace ou plus chère), ils réduisent les doses, ils retardent les traitements, ou ils rationnent les stocks. Certains créent des listes de priorité pour les patients les plus gravement malades. Mais ces solutions sont temporaires et augmentent le risque d’erreurs médicales. Les pharmaciens passent des heures à chercher des alternatives, ce qui les détourne de leur rôle principal : assurer la sécurité des patients.

Et maintenant ?

Les pénuries de médicaments génériques ne vont pas disparaître d’elles-mêmes. Elles sont le résultat de décisions économiques, politiques et industrielles prises sur des décennies. Il n’y a pas de quick fix. Mais il y a une urgence : protéger les patients. Cela demande des réformes profondes - pas des déclarations de presse. Il faut des réserves, de la transparence, et une volonté politique de considérer les médicaments génériques comme une infrastructure de santé, pas comme un simple produit à bas prix.

10 Commentaires

catherine scelles

novembre 11 2025

OH MON DIEU, C'EST HORRIFIANT !!!! 😭 On a besoin de réserves stratégiques MAINTENANT, pas dans 5 ans !!!! Les gens meurent, les bébés, les mamans, les grands-pères, et on discute des marges ???? C'est pas un marché, c'est une vie !!!! 🙏💊

Adrien de SADE

novembre 13 2025

Il est regrettable que la logique économique soit réduite à une simple dichotomie morale. La sous-traitance industrielle est un phénomène structurel, pas une malveillance. La solution réside dans une réforme institutionnelle, pas dans des émotions de pacotille.

rene de paula jr

novembre 15 2025

La chaîne d'approvisionnement est un système complexe à haute interdépendance. Les API sont des inputs critiques dont la concentration géographique crée un point de défaillance unique. L'absence de redundancy dans la production générique est un risque systémique non évalué par les PBMs. Il faut des BCP (Business Continuity Plans) et non des déclarations de bonnes intentions.

Valerie Grimm

novembre 16 2025

je pense qu'on devrait tous écrire à nos députés... j'ai fait ça hier et j'ai reçu une réponse automatique... 😅

Francine Azel

novembre 17 2025

Vous faites tous de la comédie humaniste. Le marché sait ce qu'il fait. Si les génériques sont en pénurie c'est parce que personne ne veut les acheter à un prix qui couvre les coûts. Arrêtez de vouloir sauver le monde avec des larmes et commencez à comprendre l'économie

Vincent Bony

novembre 17 2025

On a des réserves de pétrole mais pas de pénicilline. C'est un peu le summum du sens de la priorité

bachir hssn

novembre 17 2025

Le Canada fait mieux ? Bien sûr. Ils ont un gouvernement totalitaire qui contrôle tout. Les Américains préfèrent la liberté et la mort. C'est un choix. Et vous les Français vous voulez tout réguler jusqu'à ce que personne ne puisse plus produire rien du tout. Bravo

Marion Olszewski

novembre 19 2025

Je trouve ça incroyable que personne ne parle du rôle des normes GMP. Si les laboratoires indiens ne respectent pas les standards, il faudrait sanctionner, pas juste attendre que les patients meurent. La qualité ne se négocie pas. Et il faut des inspections surprises, pas des rapports auto-déclarés.

Adrien de SADE

novembre 20 2025

Il est pertinent de noter que la réforme des PBMs ne résout pas la cause profonde : la dépendance à la production asiatique. Une politique industrielle cohérente nécessiterait des investissements massifs dans la capacité de production locale, ce qui implique une relocalisation coûteuse et une réduction de la compétitivité. C'est une question de priorité nationale, pas de simple régulation.

Anne Vial

novembre 10 2025

C'est juste fou comment on laisse des gens mourir parce qu'un mec à Shanghai a fait une erreur de dosage... 😒